Home > Archives > 2014年6月 Archive

2014年6月 Archive

キュウリの収穫

- 2014年6月28日 22:17

車で出かけたら、窓からノウゼンカズラとニンジンボクが見えました。

ナンキンハゼの雄花も見えました。

きょうは「キュウリの収穫」についての記事をお届けします。

5月の22日にお花屋さんでキュウリの苗を買ってきて植えました。

2年ぶりのベランダ栽培です。

それまでは毎年ゴーヤを栽培し、緑のカーテンにしていましたが、

今年は新しいものにチャレンジしようと・・^^。

日本では平安時代には既に栽培されていたといわれる胡瓜(キュウリ)。

胡瓜の「胡」という字は、シルクロードを渡って来たことを意味して

いるそうです。

インド・ヒマラヤ山麓原産のつる草です。

そんなこんなで・・

初めてキュウリをやってみるということで、

深めのプランターに2苗植えました。

しばらくは枯れないように・・と、それだけが気がかり~♪

6月10日に初めて花が咲きました。

早朝の開きかけの花↓

(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)

1時間後の花↓

茎には、触ると少し痛い毛(刺毛)がいっぱい付いています。

それから毎日、花が次々と咲いては落ち、やがて数日経って、

小指の太さよりずーっと細い実が生り出しました。

葉は互い違いに付いており、手の平よりずーっと大きく、

こんな形です。

葉表のアップ↓

葉裏のアップ↓

葉の表も裏にも刺毛(しもう)がいっぱい!

さて、今朝、食べ頃のサイズになったキュウリを発見!

さっそく第一号のキュウリを収穫しました。

22センチ程の大きさでした。

実にも刺がありました。さすが、採りたては違いますネッ(^_-)-☆

計測の後はもちろん刺は布で拭いとり、そのままお口に・・(笑)

自分で育てたせいか、味も食感も今までの人生で最高でした!

ご馳走様でした~(^人^)。

ウリ科の植物です。

- Comments: 2

- TrackBacks: 0

ウワバミソウの雄花

- 2014年6月27日 20:40

先日、車窓からキカラスウリの群生

が見えました。

最近、なんだかんだと所用に追われてはおりますが、暑いので、

ベランダの植物に朝晩水遣りは欠かせません^^;;。

さて、きょうは過去にも載せたことがある「ウワバミソウ」

ですが・・先月末にその雄花が撮れていたのでアップします。

(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)

茎はみずみずしく、高さ30~40センチ程。

葉は、柄が無く互い違いに付いています。

長楕円形で先が長く尖り、葉の縁には粗いギザギザがあります。

雌雄異株で、これは雄株のようです。

雄花には柄があり、黄白色の小花を集めて付けます。

イラクサ科の植物です。

過去記事(雌花)はこちら→ウワバミソウ

- Comments: 2

- TrackBacks: 0

ナミテントウ

- 2014年6月26日 21:04

クチナシの花があちこちで咲いていますね。

こちらでは梅雨に入っても雨が少ないですが、関東地方など

ゲリラ豪雨で大変ですね。お見舞い申しあげます。

きょうは、ちょっと前に見つけたナミテントウをお届けします。

虫のお嫌いな方はスルーしてくださいませネ。

アベリアの葉になんだか見慣れないものが・・。

なんじゃ、こりゃ~?!

(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)

何気なく葉裏を見たら、ありゃ~、黄色いテントウムシのようなものが・・。

見たことないナ、黄色いテントウムシなんて・・と思いつつ・・。

全貌が見えてきました~(^m^)。

さっそく調べたら、ナミテントウでした。

上(葉表)にサナギの抜け殻、下(葉裏)が羽化して成虫に

なったばかりのナミテントウ。

サナギの背中の部分が割れて、そこから成虫が出てきたようです。

葉表の抜け殻は、画面向かって右側が頭部で、そこに見える細い

白い糸は呼吸管らしいです。

小一時間ほど経ってまた見たら、最初、黄色一色だった成虫が、

こんなふうになっていました。↓

w(◎o☆)wビックリッ!!

調べたら、本来の色模様が浮かびあがってきつつあるところでした。

もう少し時間が経つと黄色っぽい紋が赤くなるとのこと。

「黒地に赤2紋」←西日本では、このタイプが一番多いらしい。

残念ながら、赤くなるまでは見届けられませんでした(^^;)

でも、ベストタイミングで見ることができ、ラッキーでした\(*^▽^*)/

では、どちらさまも ごきげんよう~(←それだけかいっ! (笑)

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

イヌツゲ

- 2014年6月19日 18:52

ベランダのオリヅルランの花がまだ咲いてくれています。

コシアキトンボは毎朝、窓越しにお出まし~♪

キュウリの花が次々と咲き、小指よりほそ~い実がチラホラと

見られます^^。

さて、先月下旬、マンションの門扉付近に小さな白い花が

いくつも落ちていたのに気がつきました。

上を見ると、あらっ、ツゲのような木にいっぱい小さな花が・・。

調べたらイヌツゲでした。

遅くなりましたが、きょうは「イヌツゲ」をお届けします^^;。

(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)

同じく葉が小さい「ツゲ」の木に似ているが、異なるものなので、

「似て非なるもの」の「イヌ」が付いて、「イヌツゲ」となったようです。

枝葉がよく茂って剪定にも耐えるので、生け垣や庭木として

利用されています。

枝は灰褐色です。

常緑で普通は低木ですが、5メートル程になることもあるようです。

葉は互い違いに付いています。

1.5~3センチ程で楕円形の葉は小さく、厚みがあり革質で光沢があります。

縁にはホタテ貝の貝殻のふちのような波形のギザギザがあります。

葉裏は緑白色で、ちょっとわかりにくいですが、

腺点(丸くて黒っぽく見えるもの)が散在しています。

花期は5~6月頃で、雌雄異株です。

これは雄株で雄花です。↓

雄しべは4本あり葯は黄色で花糸は白色です。

雌しべは退化しているようです。

本州~九州に分布します。

モチノキ科の植物です。

- Comments: 2

- TrackBacks: 0

唐竹蘭

- 2014年6月13日 10:43

階段にナンテンの花がこぼれていました。

朝からコシアキトンボもいつもの所で旋回していました。

さて、おととい、お友達から切り花をいただきました。

「竹蘭っていうんだって~」とお友達の弁。

さっそく花瓶に挿しました。

蘭と名は付くけど、筒状の花で、蘭の花ではないようだし、

やっぱり気になって調べました^^;

(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)

草丈は1メートル~1.5メートル程のようです。

竹の葉のような形の葉が互い違いに付いています。

葉の表面はやや光沢があり、平行脈がはっきりと目立ちます。

葉裏は特に平行脈が隆起しています。

茎には稜があります。

緑に紫褐色の花の長さは1.5~2センチ程で、1~5個がまとまって

下向きにぶら下がっています。

花は.ホウチャクソウに似ています。

ホウチャクソウはユリ科チゴユリ属です。

チゴユリ属はdisporumという学名だそうです。

ここを調べたら・・・

disporum cantonienseのようです。

cantonは広東のことで、どうやら中国広東省の出身のようです。

伸び伸びした大形の姿が物語っているわ~。

うわ~っ、やった~!!と思ったのですが・・

なぜか??もっとググると、

唐竹蘭(トウチクラン)というのが出てきました。

学名:Disporum pullum

pullum は「黒い色の」という意味だそうです。

原産地は中国、インド、マレーシアということですが、

日本でも古くから栽培され、

茶花宝鐸草(チャバナホウチャクソウ)というそうな・・。

なるほど、茶席にはピッタリの渋い色。

どうもこれらしい・・と思うので掲載させていただきました。

花を分解するとこんなふうでした↓

雄しべ6本、雌しべは1本(先が3~4本に分かれ根元で合着)です。

ユリ科の植物です。

- Comments: 2

- TrackBacks: 0

ヒロハコンロンソウ

- 2014年6月11日 20:55

マンションの紫陽花が咲いてきました。

我が家の花瓶にはお友達のお庭で咲いた色々な紫陽花が挿してあり、

目を楽しませてくれています^^。

きょうは山地の小さな流れのある所に咲いていた

「ヒロハコンロンソウ」をお届けします。

「広葉崑崙草」と書きます。

(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)

少し、アップで・・。

白色の花びら4枚、十字形の花です。

もっと、アップで・・。

葉の軸と葉柄に狭い翼があり、葉柄の基部は茎を抱いているようです。

また、葉の縁に不規則なギザギザがあります。

なかなか近づけなかったので、これ以上はわかりません^^;

本州(中部地方以北)に分布します。

アブラナ科の植物です。

よかったら、こちらの過去記事もご覧下さい→コンロンソウ

- Comments: 2

- TrackBacks: 0

トチノキ

- 2014年6月 4日 10:39

お天気下り坂・・梅雨入りも秒読み段階か?

さて、今年はベランダの緑のカーテン、初めてキュウリにしてみました。

先日、プランターに苗を植え、やっとつるが伸びてきました^^。

きょうは面の木峠で出あったトチノキをお届けします。

谷沿いに生えていました。

(それぞれの写真内をクリックすると大きい画面に変わります。)

見上げるような高木でした。

大きいものは高さ35メートルにもなる落葉高木だそうです。

私の写真では迫力がなく感動をお伝えできなくて申し訳ないのですが(汗)

枝を横に大きく広げ、木の上の方の姿はドーム形となり見事でした。

目をこらすと白っぽい花の回りを虫たちが飛び回っていました。

帰宅してから調べたら、マルハナバチの類のようです。

葉は向かい合って付き、5~25センチ程の長い葉柄があり、

その先に葉が出ているように見えますが、

これ全体が1枚の葉で、個々の葉は小葉と呼ぶようです。

このような葉を「掌(てのひら)」に似ているので、

「掌状複葉(しょうじょうふくよう)」と呼びます。

小葉の縁はやや波状で低く鈍いギザギザがあります。

小葉の柄はありません。

葉裏はやや白っぽく、葉脈がほぼ平行に走っているのが

見てとれます。

小葉は5~9枚あるそうで、中央の葉が最も大きく、

大きいもので長さが30センチ程あるそうです。

初夏に枝先に長さ20センチ程のクリスマスツリーのような円錐形の

花序(花が付いた茎ひとかたまり)を立てます。

遠くなのではっきり数はわかりませんが、雄しべは長く突き出ています。

ミツバチが好んで吸蜜に訪れ、養蜂の蜜源植物としても利用されるそうです。

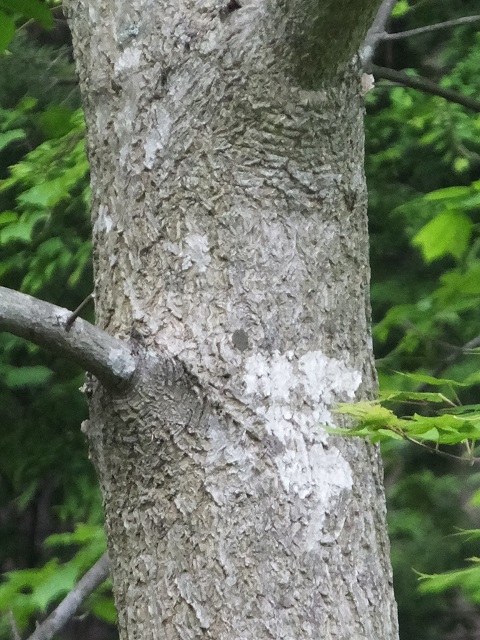

樹皮は灰褐色から黒褐色で凹凸があり波状模様が見えます。

北海道西南部から九州に分布します。

トチノキ科の植物です。

過去記事はこちら→トチノキの実

- Comments: 2

- TrackBacks: 0

Apple Store にて公開中です

Apple Store にて公開中です

GooglePlay にて公開中です

GooglePlay にて公開中です

☆むしふぁぶ☆

☆むしふぁぶ☆